拉鏈馬路、城市道路病如何治?院士專家濟南論道城市智慧管網建設

齊魯網·閃電新聞11月17日訊“前幾天瀝青剛剛鋪好,都還沒干透呢,怎么又挖開了? ”在一些城市,剛鋪好的道路,又被挖開了,這樣的施工現象時有發生,這種反復被“開膛破肚”的馬路,被市民們戲稱為“拉鏈馬路”。不僅如此,城市中,道路塌陷、窖井傷人、熱水燙人等事件也時有發生,該如何破解?

11月17日,中國地球物理學會智慧管網專業委員會成立大會暨第一次學術研討會在濟南召開,中國科學院院士著名地球物理學家滕吉文院士,浙江大學、中國地質大學、中國礦業大學、山東大學等國內高校、科研院所的專家學者,中國地球物理學會、山東省地球物理學會領導,全囯部分省市地質、規劃、城建、市政、勘查測繪等部門主要領導,以及國內從事管網探測、信息化建設領域和裝備制造領域的領軍企業負責人等共計50余人,共話城市地下管網的運維、管理,探討城市智慧管網信息化轉變,聚集業內學術引領和產業創新作用。

道路反復開挖屬無奈之舉

城市地下管網是指城市范圍內供水、排水、燃氣、供暖、電力、通信、工業等管線及其附屬設施,是保障城市運行的重要基礎設施和“生命線”,而道路開挖也多由于管線老化維修。當前,我國一些城市地下管網建設水平層次不齊,信息化、智能化相對滯后,因地下管線問題導致的道路反復開挖十分常見。

據專家介紹,在城市道路被反復挖開填埋的過程中,泥土回填如果達不到標準,路面頻遭雨水的浸泡后,容易形成空洞,造成地面塌陷,另外,路面反復開挖也浪費了大量的社會資源和有限的建設資金,更給廣大市民生活帶來極大的不便。

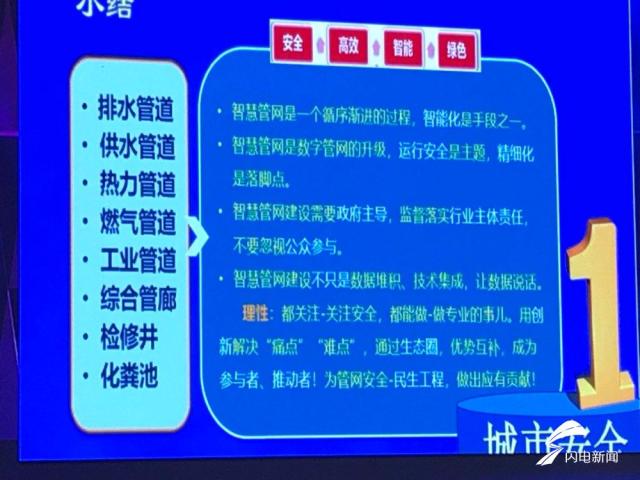

中國城市規劃協會地下管線專業委員會副秘書長、專家委員會副主任李學軍介紹,“拉鏈馬路”出現的原因其實是無奈之舉,比方今天通信電纜開挖、明天供水管道開挖、后天供熱管道又開挖就會出現拉鏈馬路現象,根本原因其實是沒有做好總體規劃和統籌,管線鋪設本身缺乏系統規劃和前瞻性,導致重復開挖。他就如何推進地下管網智能化做了演講,他認為,扎實推進城市地下管網地理信息系統及安全運行監測系統建設,著力打造“智慧管網”,統籌地下管線規劃建設、管理維護、應急防災等全過程,能夠有效破解城市“馬路拉鏈”等治理難題。

城市智慧管網為破解“拉鏈馬路”帶來新思路

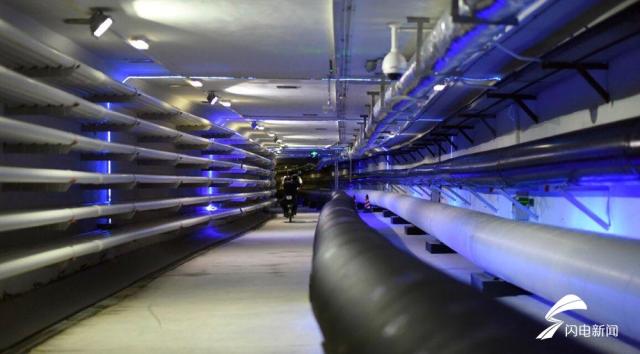

城市智慧管網基于信息化、大數據、物聯網等手段,打破了傳統局面,具有統籌規劃、建設、管理地下管線的突出優勢;智慧管網因為配備了完善的配套設施,因此可實現全方位監測、運行信息反饋,是實現市政管網智能化管理的新途徑。

據記者了解,安徽省宿州市自2014年12月開始,組織相關單位、管線權屬單位召開地下管線普查動員大會,明確各部門職責和權限,確定于2015年全面啟動地下管網普查及信息化建設工作。在完成地下管線普查的基礎上,宿州市深入開展全市小區管網普查,并采用傾斜攝影測量技術獲取最新城市三維模型,形成了城市管網地上地下“一張圖”。宿州市“智慧管網”配套城區燃氣、井蓋、路燈等智能化監控系統,共安裝6大項21類、共58892個物聯感知設備,具有各類管網的實時感知、運維監控和數據分析等功能。

通過監測系統實時對管線安全事件大數據的深度挖掘分析,實現了管網安全運行的智慧化預報預判,為道路施工工程等提供直觀準確、系統的數據信息支持,不僅使市民第一時間得到停氣通知、道路施工等信息,方便市民提前做好應對措施和出行規劃,而且為政府管理部門、管線權屬單位提供管線數據發布共享、數據交換與業務分析等云服務,極大地提高了各單位的道路現場施工效率,降低了因道路開挖造成的破管事故發生率。

推進城市智慧管網建設需多方協作

傳統地下管線各自為政,多頭敷設,多頭管理,處于“分居”狀態,不能滿足城市的發展新的理念和需求,通過新一代信息技術切實加強城市地下信息化建設、著力打造智慧管網,正成為政府主管部門、從業單位和社會各界的普遍共識,目前,國內許多城市都已啟動城市智慧管網、綜合管廊建設,意在消除城市“拉鏈路”,保障交通通暢、消除城市“蜘蛛網”,營造整潔環境、節約寶貴的土地資源。

推進城市智慧管網,除了充分利用物聯網、云計算、移動互聯網等新一代信息技術,還要整合城市排水、燃氣、供水、電力等多方部門職能,優化多方資源,實現多部門整體聯動。

【新聞來源:閃電新聞】

- 【倒計時8天】2019年中國城市規劃協會地下管線專業委員會年會

…

- 【倒計時7天】2019年中國城市規劃協會地下管線專業委員會年會

2019年的一路勞頓、一路艱辛 2019年的一份耕耘、一份收獲 讓我們每一名管線人都寫進杭州年會 ------這本紅色的航行日志吧 議題公布…

- 文登將建起首個地下綜合管廊

近日,記者在城區地下管廊工程施工現場看到,施工人員正在緊張施工。項目承建方文城建設集團有限公司相關負責人告訴記者,他們將加快施工進度,爭取明年上半年完工。 據了解,這是文登首個地下綜合管廊工程,位于香山南路西、興隆街東區域,北起米山路、南至石山路,工程總長度993米,改造排水溝長度為791米,寬度為15米。…

- 全市地下管線“入廊”已破百公里

近日,作為全國地下綜合管廊建設試點城市,合肥市城鄉建設局率隊參加第十九屆中國國際城市建設博覽會,全面展示了新時代新管廊“合肥樣板”。記者從建設部門了解到,目前新站區少荃湖北部片區、高新區拓展區、肥西產城融合示范區3大管廊試點項目進展順利,管線已經“搬家”入廊百余公里。…

- 上海市發展和改革委員會關于調整本市新建住宅建筑區劃紅線內地下管網燃氣工程安裝費的通知

根據國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局《關于規范城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見》(發改價格﹝2019﹞1131號)的精神,現就本市新建住宅建筑區劃紅線內地下管網燃氣工程安裝費有關事項通知…

- 青原區:加快城市道路“微循環”和雨污水管網建設

主題教育開展以來,針對廣大市民反映的多條城市道路施工緩慢、城市道路部分地段大雨天積水嚴重等問題,青原區立行立改,把暢通城市道路“微循環”和雨污水管網作為改善城市交通、補齊城市功能、提升市民生活品質的重要工作來抓。…

- 中國城市規劃協會地下管線專業委員會2019年年會

中國城市規劃協會地下管線專業委員會2019年年會直播 沒來現場的可以觀看直播進行交流學習!…

- 合肥核發首張管線建設許可證!地下管線建設邁入新時期

2019年11月18日,隨著合肥市工程建設項目網上審批流程的完成,首張《合肥市管線、桿線等設施建設許可證》正式核發,標志著合肥市地下管線建設從此邁入規范、科學、有序建設的新時期。…

- 高標準嚴要求 織牢城市交通和管線之網

如果把普通地下管道比作是普通道路,那么綜合管廊無疑是按高標準修建的“高速公路”,并且這條“高速公路”更多智—— 比如,管廊內繁瑣的管線巡查工作,將交由一套智能監控系統完成,更省時、省力。同時綜合管廊還能避免以往因安設各類線管而反復開挖道路的“馬路拉鏈”問題。…

- 南方報業南海產業基地更換園區地下管網分區閘閥工程項目采購公告

南海基地園區生活、消防給水管因受地勢、天氣酸雨腐蝕影響,長期被水浸泡,造成生活、消防管井閘閥生銹、開關器脫落,目前已無法正常開關,失去了分段管理功能。為確保園區生產安全、消防安全,也便于日后供水管網維修及管理。現擬將園區分管各區域的6組24個閘閥進行全面更換,現通過公開方式選擇服務商。…

四川省成都市武侯區世紀城路198號